【乾電池の捨て方】正しく使い切って、安全に処分を

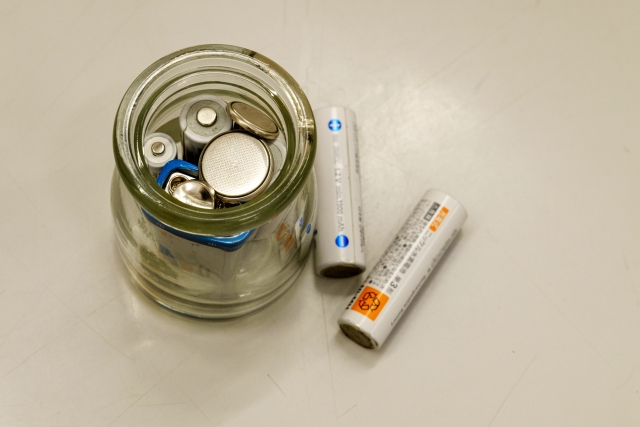

乾電池って、気づくと溜まっていませんか?

使い終わった乾電池を今度捨てようと置いておいたものの、気づけばどんどん溜まっていくことも多いと思います。

実は、乾電池は処分方法を誤ると、発火や環境汚染の原因になることもあります。

この記事では、乾電池の正しい捨て方を中心に、より良い処理方法や再資源化の流れまでわかりやすく解説します。

乾電池はどう捨てればいい?

乾電池は、自治体の分別ルールに従って処分する必要があります。

多くの地域で「有害ごみ」や「乾電池類」として回収されており、可燃ごみや不燃ごみに混ぜて捨ててはいけません。

また、家電量販店やスーパーなどに設置されている乾電池回収ボックスを利用する方法もあります。

主な自治体の分別ルール例

| 自治体 | 分別区分 | 回収の仕方例 |

|---|---|---|

| 東京都23区 | 有害ごみ | 資源ごみ集積所の専用回収ボックス |

| 横浜市 | 乾電池類 | 資源回収日に分別排出 |

| 名古屋市 | 不燃ごみ | 指定日に透明袋で排出 |

| 大阪市 | 有害ごみ | 資源回収拠点への持ち込み |

捨てるときの注意点

乾電池を出す際には、以下の点に注意してください。

- 必ず使い切ってから捨てる

- 残量があると発熱や発火の原因になります。

- 端子(+と−)部分をビニールテープなどで絶縁する

- とくに複数の電池が触れ合うとショートする危険があります。

- まとめて出さず、電池同士を接触させないようにする

燃えるごみに入れるとどうなる?

乾電池を燃えるごみに混ぜて捨てることは非常に危険です。

焼却炉で発火や爆発の原因となる恐れがあります

実際に、乾電池の混入による焼却施設での火災や機器トラブルが全国で報告されています。

さらに、焼却後に残った灰の中に有害な金属成分が混じる可能性もあります。

乾電池は必ず、適切な方法で処分しましょう。

より良い乾電池の捨て方とは?

乾電池には、家庭で使い終えたあとリサイクルされるルートがあります。

代表的なのが、家電量販店やスーパーなどに設置された回収ボックスへの持ち込みです。

代表的なのが、イオンとパナソニックが協業して2023年6月1日に設置した回収ボックスです。

東京都・大阪府・京都府・奈良県の「イオン」「イオンスタイル」22店舗に、使用済み乾電池の回収ボックスを設置開始します。

出典:イオンリテール

また、、一般社団法人JBRCが運営するプログラムでは、全国26,000カ所以上の回収拠点で使用済み電池を回収しています。

回収された電池は、適切な処理工程を経て、鉄やマンガンなどの資源として再利用されます。

回収された乾電池はどうなるの?

回収された乾電池は、そのまま資源として使えるわけではありません。

中間処理施設で安全に分別・処理されたうえで、再資源化されます。

乾電池の主な処理フロー:

- 収集・回収

- 家電量販店やスーパーなどの回収ボックスに集められ

- 定期的に中間処理業者へ運ばれる。

- 破砕・選別処理

- 専用設備で乾電池を破砕し、中の金属成分(亜鉛・マンガン・鉄など)を選別します。液漏れや有害物質が含まれているものは適切に中和・無害化されます。

- 資源として再利用

- 回収された金属は、製鉄原料やマンガン系肥料の材料として再利用されるケースがあります。

このように、乾電池は正しく回収されれば“有害ごみ”から“資源”へと再生されます。

一方で、燃えるごみや埋立に回された場合、これらの資源は回収できなくなってしまいます。

乾電池の中身と環境への影響

そもそもなぜ乾電池の適切処理が必要なのでしょうか?

乾電池には、以下のような成分が含まれています。

- 亜鉛、二酸化マンガン(電極材)

- 水酸化カリウムなどの電解液(強アルカリ性)

- スチール(外装)

これらの成分は、本来であれば再資源化が可能ですが、焼却や埋立によって環境中に流出するリスクがあります。

とくに電解液は皮膚をただれさせるほどの強いアルカリ性を持ち、漏れ出すと危険です。

資源循環と環境保護の両面から、乾電池の回収とリサイクルが重要なのです。

サステナブルな選択肢も

乾電池を繰り返し購入する代わりに、充電式の電池(ニッケル水素電池など)を使う方法もあります。

最近では環境配慮設計の製品や、分別しやすい構造の電池も登場しています。

毎回捨てるのではなく、「繰り返し使う」選択もぜひ検討してみてください。

まとめ

乾電池は、小さな日用品である一方で、扱いを間違えると火災や環境汚染の原因になるものでもあります。

捨てる前に使い切る、テープで絶縁する、自治体や回収ボックスに出す。

これらの行動が、処理施設や収集作業員の安全を守り、資源の有効活用につながります。

できる範囲で最善の方法を選ぶことが、より良い循環型社会につながっていくはずです。

sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。