【シュレッダごみの捨て方】燃やす?活かす?細切れ紙のゆくえ

細断して細かくなった紙、どう捨てるのが正解??

シュレッダーにかけた紙は見た目も中身も“ただの紙くず”。

でも、いざ捨てようとすると「これ、雑がみ?それとも燃えるごみ?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

実は、自治体によってこの“細かくなった紙”の扱いが異なります。

しかも、再資源化できる可能性があったり、工夫次第でごみ以外の道も見えてきたり。

この記事では、シュレッダごみの分別ルールから、なぜそうなるのか、そして「捨てずに済ませる工夫」までを丁寧に掘り下げます。

自治体によって違う?

シュレッダくずの分別ルール

シュレッダくずは、紙であるにもかかわらず「資源」として出せるかどうかは、自治体によって対応が大きく異なります。

| 自治体 | 分別区分 | 備考 |

|---|---|---|

| 東京23区(例:港区) | 雑がみ(資源) | 紙袋に入れて飛散防止すれば回収可 |

| 大阪市 | 燃えるごみ | 再資源化困難なため雑がみ対象外 |

| 名古屋市 | 燃えるごみ | 雑紙としては出せないと明記 |

| 札幌市 | 燃やせるごみ | 雑がみには含めないこととされている |

多くの自治体ではシュレッダゴミは燃えるゴミとされており、一部では「シュレッダくずは雑がみに含めないでください」と明記されている場合もあります。

一方で、紙袋などにまとめることで“資源扱い”として受け入れる地域もあります。

まずは、お住まいの自治体ルールを確認しましょう。

資源ごみにならないの?何が違うの?(比較で理解)

『紙なのに資源にできないの?』という疑問は、紙そのものではなく状態の違い(サイズ・繊維長・工程適合性)がカギです。

以下で比較してみましょう。

| 項目 | 未裁断の雑がみ | シュレッダくず |

| 繊維の長さ | 長い(原料強度を確保) | 短い(強度低下・用途限定) |

| 粒径・形状 | シート状で扱いやすい | 細片・フラフで飛散しやすい |

| 選別工程との適合 | コンベア/手選で安定 | 風選・計量で散逸/詰まりリスク |

| 異物混入リスク | 比較的低い | クリップ粉など混入しやすい |

| 排出のまとまり | 束ねやすい・量も確保可 | 家庭では少量・ばらつく |

| 受入条件 | 多くの自治体で具体条件あり | 条件が厳しい/不可の自治体多数 |

| 再生用途 | 段ボール・雑紙等に配合 | 主に衛生紙などに限定(地域差) |

| 総合判定(家庭) | 資源に回しやすい | 多くは可燃。条件付きで資源化可も一部あり |

要するに——ルールの差=現場の事情の差なのです。

地域の状況に合った捨て方ができるよう、お住まいの地域のルールを一度確認しておいてください。

焼却処理された場合の行方と環境影響

多くの自治体では、シュレッダくずは「可燃ごみ」として扱われ、焼却処理されます。

- 高温(850℃以上)で焼却され、焼却灰は埋立やセメント原料へ

- 一部は焼却熱を使ったサーマルリサイクル(発電)にも活用

- しかし、紙としての再資源化の可能性は完全に失われる

日本の紙ごみは高い再生利用率を誇りますが、細断紙の焼却はその流れから外れてしまうのが実情です。

焼却は衛生確保と減容が主目的です。

十分な高温・滞留時間・攪拌で安定燃焼させ、排ガスは集じん・酸性ガス除去・脱硝などの工程で処理。

紙としての価値は失われますが、施設によっては熱回収(発電)により有効に生かされます。

家庭と事業で違う?シュレッダごみの処理ルート

同じ“裁断された紙”でも、家庭とオフィスなど出す場所が変われば行き先も変わります。

分かれ目は、量のまとまり/品質管理/工程適合性の3点です。

- 家庭系

- 排出 → 収集車(一般) → 焼却/一部資源選別(細断は通りにくい)

- 事業系

- 排出 → 古紙回収の直収(契約)/機密溶解 → 製紙原料

| ポイント | 家庭(一般廃棄物) | 事業(事業系一般/産廃) |

| 出し方・管理 | 少量・ばらつき/家庭管理 | 量がまとまる/契約で品質管理 |

| 主な行き先 | 可燃ごみ→焼却が中心 | 古紙回収→溶解→再生紙 |

| 雑がみ適合 | 細断紙は工程適合×(飛散・詰まり) | まとめ量・密封で工程適合○ |

| 受入の基準 | 自治体ルールに依存(紙袋密封でも不可あり) | 回収業者・製紙の規格に合わせる |

| 再資源化のしやすさ | 低〜中(地域差) | 中〜高(専用ルートあり) |

現場視点での理由

比較で見た“違い”を現場の運用ベースで考えてみると、さらに理解が進みます。

- 繊維が短く用途が限定。家庭混在だと品質管理が難しい

- 細片が飛散しライン停止リスク。家庭ルートでは扱いづらい

- 少量・ばらつきで集荷効率が低い。事業はロット確保で安定

このように企業では資源になる紙でも、家庭では燃やされる、それが今の現実です。

でも、私たちのちょっとした行動で、そのギャップは少しずつ埋められる事例もあるので紹介していきます。

シュレッダ紙の再資源化事例

エリエールペーパー(大王製紙グループ):機密書類・シュレッダー古紙→ペーパータオル

企業・官公庁の機密書類やシュレッダー古紙を溶解し、ペーパータオルへ再生しています。

色や種類の分別を要さない受入設計で、ホチキスやクリップ程度の混入にも対応しています。

- セキュリティにも配慮しており、未開封のまま溶解する等の対応は関連会社のサービスで担保しています。

- オフィス古紙を衛生紙に転換する“近場循環”のモデルです。

- ▶︎参考リンク: エリエールペーパー「機密書類(オフィス古紙)のリサイクルの流れ」/同「サステナビリティ・リサイクル」

鶴見製紙:機密書類溶解→トイレットペーパー

機密文書を溶解処理し、トイレットペーパーの完成までを見学可能とする取り組みです。

溶解証明の発行やライン見学によって透明性を担保しています。

- 機密保持と再資源化を両立しています。

- 資源循環・紙の地産地消の実例です。

- ▶︎参考リンク: 鶴見製紙「機密書類溶解とは」

日本郵便(個人向け):家庭から“溶解ルート”に乗せる

個人でも、箱のまま未開封で回収し、溶解して再生紙ルートへつなげられるサービスです。

箱のまま未開封で回収・溶解し、再生紙ルートへつなげます。

- 家庭由来でも、適切なルートで資源化に接続できる例です。

- ▶︎参考リンク: 日本郵便「書類溶解サービス(個人のお客さま)」

このように、企業や地域での工夫が広がっています。

家庭からも協力できる場合がありますので一度調べてみることをお勧めします。

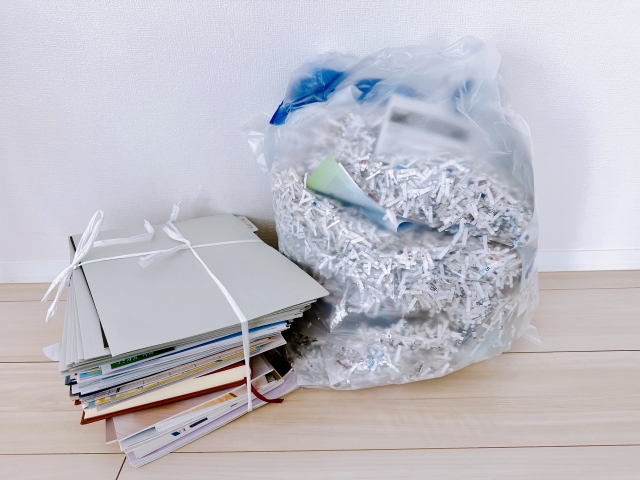

シュレッダごみを減らすためにできること

個人情報保護の観点から、書類をすべてシュレッダーにかける方も多いかもしれません。

しかし、少し見方を変えると、“全部を裁断する必要はない”ことにも気づきます。

裁断せずに済む書類とは?

- 住所や氏名が書かれていないお知らせや明細書

- 学校プリントなどの一過性の情報

- 広告チラシや不要な裏紙

こうした紙は、手で破る・塗りつぶすなどの簡易な対処でも十分なケースが多く、“雑がみ”として資源に回すこともできます。

「なんでもかんでもシュレッダー」は、資源循環の妨げになることも。

裁断はあくまで“念のための手段”と考えても良いのかもしれません。

シュレッダ前の1分チェック!

- 氏名・住所などの有無(なければ裁断しない選択)

- 紙の状態(濡れ・油汚れがなければ資源候補)

- 束ね方(紙袋にまとめ、口を折って封)

まとめ:シュレッダごみは“分けて考える”のが鍵

シュレッダくずは見た目は紙でも、自治体の設備や受入条件によって行き先が変わる素材です。

まずはお住まいのルールを確認し、個人情報がある部分だけを必要最小限に裁断し、残りは紙袋にまとめるなど、資源に回せる出し方を選ぶ。

この“分けて考える”ひと手間が、紙として生かせる量を着実に増やします。

これも、誰にでもできる循環アクションです。

関連記事

sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。