【ビーズクッションの捨てかた】散乱すると大惨事!捨てる時の注意点

人をダメにするクッションとして多くの家庭で人気のビーズクッションですが、捨てる時の処分方法には注意が必要です。

下手に捨てると中のビーズが散乱してゴミ捨て場が大変なことになります。

加えて小さなビーズが川から海に流れたり土壌に混ざったりするなど、昨今話題のマイクロプラスチック問題の原因にもなり得ます。

この記事では、適切なビーズクッションの捨てかたについて解説します。

加えて各メーカが取り組んでいるリサイクルプログラムについても紹介するのでぜひ活用してください。

ビーズクッションの中身は何?

そもそもビーズクッションの中身が何なのか、みなさんイメージできるでしょうか?

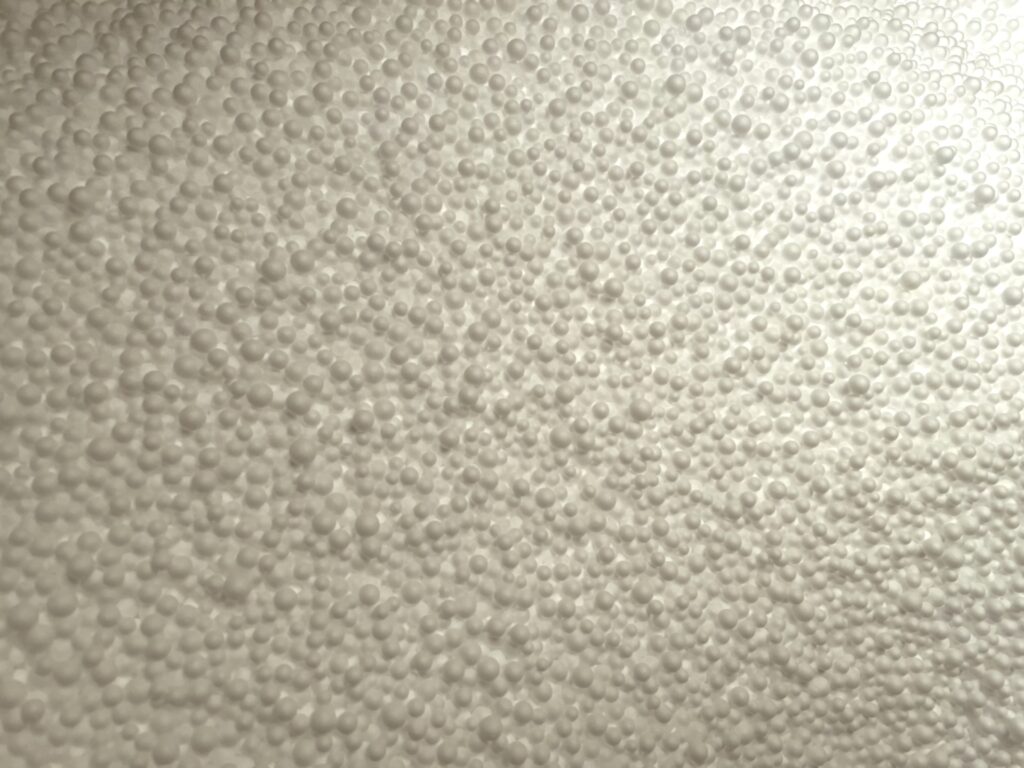

ビーズクッションの中身は発泡スチロール

ビーズクッションの中身には、マイクロビーズやパウダービーズと呼ばれる、小さな発ビーズ(玉)が大量に入っています。

この小さなビーズが流動的に動くことで、座ったりもたれかかったりした際に体にフィットするので、あの独特なフィット感、包み込み感を与えています。

- マイクロビーズ:

- 材質:発泡ポリスチレン(発泡スチロール)

- サイズ:1〜3mmほどの極小サイズのビーズ

- 特徴:非常に軽く体にフィットしやすい。詰め替えなどの取り扱いは比較的容易

- パウダービーズ:

- 材質:発泡ポリスチレン(発泡スチロール)

- サイズ:1mm以下の非常に細かいビーズ

- 特徴:さらに柔らかく体に密着する感覚が強い。静電気を帯びやすいので取り扱いには注意が必要

ちなみにカバーは?

ちなみに、伸縮性があり独特の心地よい肌触りのビーズクッションのカバーは、ポリエステル素材が一般的です。

マイクロビーズのゴミ捨て問題

散乱したら大惨事

ビーズクッションをゴミとして出す際、適切に処理されないと収集車内で破裂しビーズが飛び散ることがあります。

そして、一度飛び散ってしまうと回収が非常に困難です。

路上に飛散したものに加えて、収集車や処理施設の設備内に飛びっったものの除去も必要になり、出す収集作業員が作業を中断し清掃が必要になるなどの問題が発生しているそうです。

東大阪市のHPにも、ビーズクッションをごみとして出す際の注意喚起がされています。

ゴミに出して終わりではなく、それが適切に処理されるか、処理する人が困らないかというところまで考えて、日々の暮らしたいものです。

「ゴミ箱の向こう側」を考えることも大事です。

静電気による付着が厄介

マイクロビーズは静電気を帯びやすく、服や機械に付着するとなかなか取れません。

箒で掃いたら箒がビーズまみれに、掃除機で吸ったら掃除機の中がビーズまみれになるなど非常に厄介です。

また、動物や植物にも付着しやすいので一度飛散してしまうとあちこちに拡散してしまい全て回収することは不可能に近いです。

海洋汚染

昨今話題の海洋プラスチック問題にも大きく影響します。

マイクロビーズは非常に小さく軽いため、環境に流出すると河川から海へ流出すると海の中を半永久的に漂います。

海洋中を広く浮遊・拡散し、プランクトンや魚などの海洋生物に摂取され、生態系に悪影響を及ぼします。

生態系や人体への影響

マイクロビーズは環境中の有害物質を吸着する性質があります。

これが生物の体内に入ると、食物連鎖を通じて生態系全体に影響を与える可能性が指摘されています。

さらに、それらを含んだ魚や貝などを食べることによる人体への影響も懸念されます。

メーカ公式の捨てかたは?

色々と問題がありそうなビーズクッションの捨て方について、各メーカはどのように言っているのでしょうか?

無印良品:一部店舗で回収プログラムも提供

無印良品のビーズクッションといえば体にフィットするソファシリーズです。

無印良品では、無印良品製の衣料品やプラスチック製品を回収するプログラムを提供しています。

対象の製品を持ち込むと、1日1回上限で1,000MUJIマイルがもらえるという、エコでお得なリサイクルプログラムです。

その中で、ごく一部の店舗限定ではありますがビーズクッションも回収の対象になっているところがあります。

2024年8月現在、対象の店舗は東京有明、板橋南町22の2店舗のみ。

みなさんが使えるものではありませんが、お近くの方はぜひ活用してください。

詳細は店舗や公式ウェブサイトで確認してください。

Yogibo(ヨギボー)

ビーズクッションの代名詞とも言えるヨギボーですが、残念ながら回収プログラムは提供していないようです。

公式サイトには下記のように記載がありました。

それぞれの処分方法をお住まいの自治体やごみ処理センターのルールをご確認の上破棄してください。

ニトリ

お値段以上のニトリからも色々な形のビーズクッションが発売されていますが、ビーズクッションの回収サービスやリサイクルプログラムの提供はないようです。

自治体のルールに従って処分してください。とのこと。

ちなみに、ニトリではカーテンの回収・リサイクルプログラムを提供しています。

ご興味ある方は下記記事もご確認ください。

ビーズクッションの正しいゴミ捨て手順

メーカのリサイクルプログラムはほとんど提供されていない状況ですので、自治体の指示に従った正しいビーズクッションの捨てかたについて解説します。

粗大ごみとして処分する

サイズが大きいビーズクッションは、粗大ごみとして処分するのが一般的です。

自治体の粗大ごみ回収サービスを利用する際は、事前に予約が必要な場合がありますので、自治体のホームページで確認しましょう。

一般的に数百円程度の処分費で回収してもらえる自治体がほとんどです。

解体して可燃ごみとして処分する

大きなビーズクッションでも、中身を出して解体して小さくすれば、可燃ごみとして処分できることもあります。

ごみの分別種としては、燃えるゴミまたはビーズのみプラスチックゴミに分類される場合もあります。

分別については、お住まいの自治体のルールを調べてください。

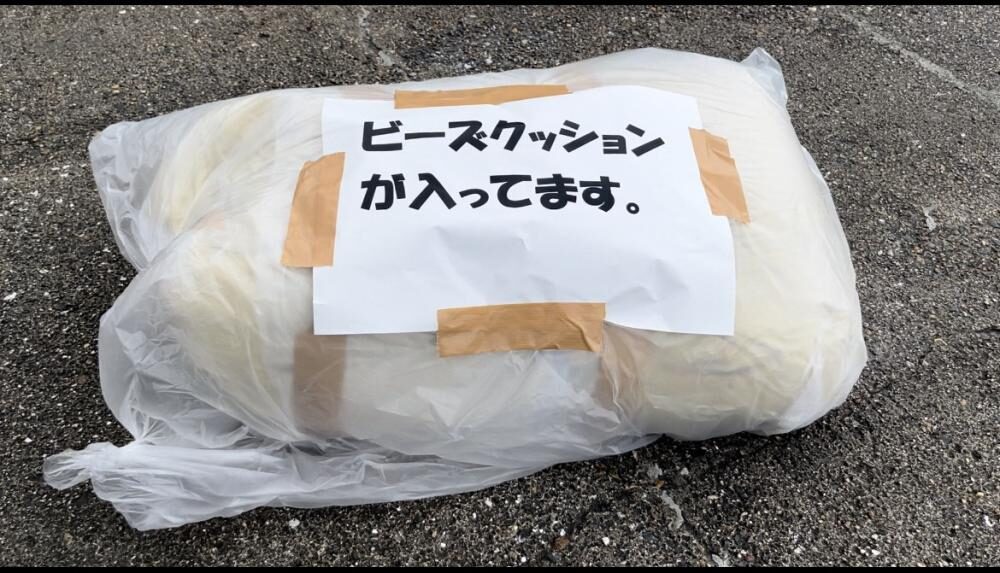

ビーズクッションを捨てる際の注意点

ビーズクッションを捨てる際には、以下の点に注意してください.

- ビーズの飛散防止

- ビーズが飛び散らないように、しっかりと袋に入れて密閉

- 作業員への配慮

- ごみ袋に「ビーズクッション」と明記し、作業員が中身を把握できるように

東大阪市のHPに、ビーズクッションの捨てかたに関する注意喚起が出ていましたので参考にしてください。

ビーズクッションのサステナビリティ:補充と補修で長く使う

ここで、捨てないための行動選択についても触れておきましょう。

古くなったビーズクッションでも、補充や補修することで快適さが復活して使い続けることができます。

捨てる前にぜひ、これらの方法もご検討ください。

ビーズの補充

補充用ビーズの購入

ビーズクッションの補充用ビーズを各メーカで販売しており、ネットやホームセンターで簡単に購入することができます。

クッションを買い直すよりかなり安く購入できて詰め替えも簡単なので、ビーズがへたって来たと思われる方は補充用ビーズの購入をお勧めします。

ヨギボー純正品は高いと思われる方には、他メーカのビーズもAmazon等で安価で売られています。

あまりに安いものだと品質に不安もありますので、アイリスプラザの日本産ビーズやニトリの補充用ビーズあたりがコスパ良くてお勧めです。

また、無印のビーズソファに関しては、ビーズの飛散を懸念してなのかビーズのバラ売りではなくて、ビーズの入ったインナー丸ごとで販売されています。

補充手順

- 準備

- 補充作業中にビーズが飛び散っても被害が少ないよう周囲を片付け

- クッションカバーの開封

- ビーズクッションのカバーを開ける

- 中のビーズが飛びだないよう中身を寄せて慎重に開封

- ビーズの補充

- 補充用ビーズをクッションの中にゆっくりと入れる

- ビーズが飛び散らないように、漏斗やペットボトルを使うと便利

- カバーを閉じる

- ビーズを補充し終えたら、ファスナーを閉じて全体を馴染ませる

- 完全にファスナーを閉じビーズが漏れ出るのを防ぎます。

ヨギボーのクッションは1人でも補充しやすいような工夫がされています。

公式サイトに詳細な補充方法がありましたので参考にしてください。

カバーの補修・交換

ビーズがへたる他に、カバーも伸びたり破れたりして当初の快適性が損なわれることもあります。

そんな時は、カバーのみ購入して取り替えるという手段もあります。

ヨギボーや無印、ニトリなどほぼ全てのメーカから交換用カバーが発売されています。

カバーの色を変えて気分を変えてみるというのも良いかもしれません。

まとめ

今回の記事では、ビーズクッションを捨てる前にできることや適切な処分方法について詳しく解説しました。

その快適さから「人をダメにする」と言われるビーズクッションですが、その処理を誤りビーズが飛散したり環境流出することで「環境もダメにする」可能性もあります。

ビーズクッションを捨てる前にできることを考えることで、環境への負担を減らしサステナビリティに貢献することができます。

この記事が、ビーズクッションの適切な処分方法についての理解を深める一助となれば幸いです。

関連記事

sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。