【充電ケーブルの捨てかた】燃える?燃えない?実は「回収ボックス」でOK

引き出しの奥に、いつの間にか増えていく充電ケーブル(USB/ライトニング/Type-C)、電源コード、延長コード。

「そろそろ整理しよう」と思った瞬間に出てくるのが、“これ何ゴミ?”問題です。

ただ、ここで大事なのは「分別」にこだわりすぎないこと。

素材も構造も複雑になってきているので、迷わないための“選択肢”を持っておくと、手放し方がぐっとラクになります。

結論:充電ケーブルは「小型家電回収ボックス」へ

充電ケーブル(USBケーブル/ライトニングケーブル/電源コードなど)は、自治体によって「燃やすごみ」「不燃ごみ」など扱いが分かれます。

でも実は、小型家電回収ボックスが使える自治体なら、ケーブルは“まずボックスへ”でOKです。

- 理由1:迷いが減る(「投入口に入る=OK」という判断がしやすい)

- 理由2:金属資源(銅など)を回せる

- 理由3:無料の自治体が多い(拠点回収として用意されていることが多い)

たとえば中野区では、回収品目に「ACアダプター、コード類」が明記されています(投入口サイズの条件も記載)。

なぜ自治体ごとに分別が違う?ヒント「素材」より「仕組み」にあり

「燃える/燃えない」が自治体で違うと「どっちが正しいの?」と感じます。

でも、ケーブルの分別が分かれやすいのには理由があります。

分別は“素材だけ”で決まらない

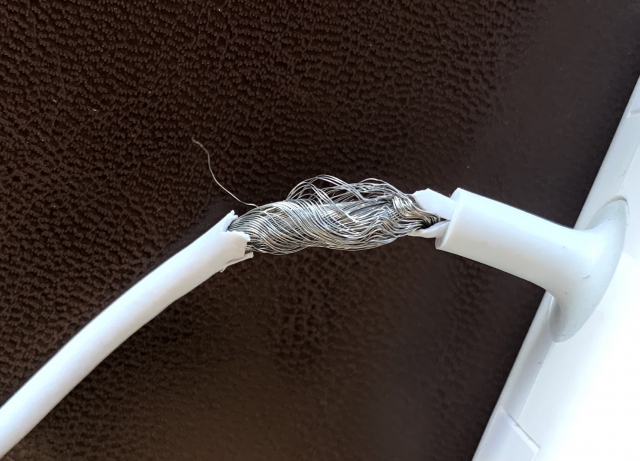

ケーブルは外側が樹脂でも、中身は銅線や端子金属などを含む複合素材です。

ここまではイメージしやすいと思います。

特に最近は、断線しにくくするために多層構造になっているケーブルも増えています。

外側の被覆樹脂の下に、編組(あみ)状のシールドや補強繊維が入っていたり、端子部分に別素材のカバーが組み合わさっていたりして、素材がいくつも重なりやすいのが特徴です。

こうした「混ざりもの」になりやすさに加えて、自治体ごとの回収・処理ルートの違いが、分別ルールの違いとして表れます。

本質は「地域の回収・処理ルート(仕組み)」

自治体の分別ルールは、地域ごとの回収・処理ルートに合わせて設計されます。

- 地域A:通常収集→処理施設のルートを前提に「燃やす/不燃」へ整理

- 地域B:拠点回収(小型家電回収)を整備し、資源回収ルートを優先

だからこそ、「具体的な正解」を探そうと思うほど迷い込みやすいので、“回収ボックスというルート”という選択肢を持つとシンプルな解決策になります。

迷いを減らす判断軸

- 回収ボックスは、区役所・出張所・図書館などの公共施設、家電量販店、回収拠点などに設置されていることが多いです。

- 自治体によって「対象品目」「投入口サイズ」「注意点」は異なるので、まずは設置場所と条件を確認しましょう。

- 入るなら、分別の細かい迷いはいったん捨ててOKです。

- 記事冒頭の結論どおり、“迷いを減らす入口”として回収ルートに乗せるのが合理的です。

- 回収ボックスが近くにない、投入口に入らない場合は、自治体の分別検索(「〇〇市 ケーブル 分別」など)で最終確認し、案内どおりに出すのが確実です。

回収ボックスに出すときの注意(ムリなく・安全に)

ケーブル単体なら難しい作業はほぼありませんが、次の点だけ押さえておくと安心です。

- 自治体によっては 軽く束ねる 指示がある(絡まり防止)

- 袋や箱は外して投入 などのルールがある場合がある

- 無理に押し込まない(詰まりや破損の原因)

- 電池・バッテリーが付くものは別ルート

回収ボックスが使えないときは?

回収ボックスが近くにない/投入口に入らない場合は、次の手順でOKです。

- 自治体の分別検索で「ケーブル」「電気コード」「延長コード」を確認

- 指示が「燃やす」「不燃」「金属」いずれでも、地域ルール優先で出す

- 長い延長コードなどは「切って出す」案内がある自治体もあるため、無理に自己判断しない

自治体の分別はどう違う?(代表例)

「分別について知りたい」という方のために代表例を挙げます。

| 自治体(例) | 分別の扱い(例) | 補足 |

|---|---|---|

| 大田区(東京) | 不燃ごみ(電気コード等) | 不燃ごみの例として「電気コード」を明記。小型家電はボックス回収も併記。 |

| 横浜市 | 燃やすごみ(ケーブル/電気コード・延長コード) | ごみ分別辞典で「ケーブル」「電気コード・延長コード=燃やすごみ」として案内。 |

| 大阪市 | 回収ボックス(拠点回収) | 区役所等に回収ボックスを設置して小型家電を回収(無料)と案内。 |

このように、自治体によって「分別」の扱いが割れています。

これが迷いの元凶ですよね。

ケーブルは資源:リサイクルの意義とは?

ケーブルの中には銅線などの金属が含まれます。

捨てれば焼却されたり不燃ごみとなったり処理されますが、回収ルートに乗ると資源として活かされやすくなります。

せっかく仕組みが用意されているならそれに乗せて“資源として手放す。

暮らしにも社会にもやさしい選択になりやすい――。

この記事は、その入口をつくるためのものです。

第3の選択肢「宅配・店頭回収」

回収ボックスが近くにない/分別もめんどくさい、、そんな時は自治体ルート以外の回収という選択肢もあります。

- 宅配回収

- リネットジャパン小型家電の宅配回収。

- ケーブル類も同梱しやすいです。特に、処分したいパソコンがあるときは周辺機器もまとめやすいのがメリット。

- →(公式URL)

- 店頭回収

- 携帯ショップ(ドコモ・au・ソフトバンク等)端末回収のタイミングで。

- 付属品(充電器類など)も一緒に持ち込める場合があります。

- →(公式URL)

- メーカー回収

- Appleのリサイクル(店頭/オンライン)Apple製品・アクセサリの回収導線が用意されています。

- →(公式URL)

宅配便で回収 → 国認定工場にて適切にリサイクル

国からも認定を受け、各自治体とも連携をして回収・リサイクルをしているので安心!

箱に入れば、パソコン・小型家電何点詰めても1箱分の料金でお得です

ケーブル渋滞、起きていませんか?(捨て方の前に、増やさない工夫)

「これ、いつの機種のだろう?」「これってまだ使える?」

そんな“ケーブル渋滞”が起きているご家庭、多いのではないでしょうか。

本数が増えると絡まりやすく、探すのも大変になりがちです。

だからこそ、最初から長く使える1本を選ぶことで、本数もゴミも減らせます。

無理して使い続けると危ないことも

断線や破損したケーブルは、ショートや発熱の原因になることがあります。

被膜が裂けて中の線が見えている/端子がゆるんで抜けかけている、などの状態なら早めに手放しましょう。

まとめ:「回収ボックス」という選択肢

捨て方ひとつで、迷いが減って、部屋が片付いて、資源も回りやすくなります。

「燃える?燃えない?」で悩んだら、まずは一度、回収ボックスという選択肢を思い出してみてください。

関連記事

sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。