【タイヤの捨てかた】粗大ごみ?火災リスクやリサイクルも解説(車・バイク編)

車やバイクのタイヤ、交換したあとどうしていますか?

粗大ごみでいいのかな?

解体したら燃えるごみにできる?

こんなことを考えながら、古くなったスタットレスタイヤが倉庫に眠っている。。そんな方もいるのではないでしょうか?

実はタイヤは、自治体のごみ回収では受け付けてもらえない特殊な廃棄物であり、放置しておくと、環境リスクもある厄介なごみです。

この記事では、タイヤの正しい処分方法やリサイクルの現状、不法投棄の問題までを解説します。

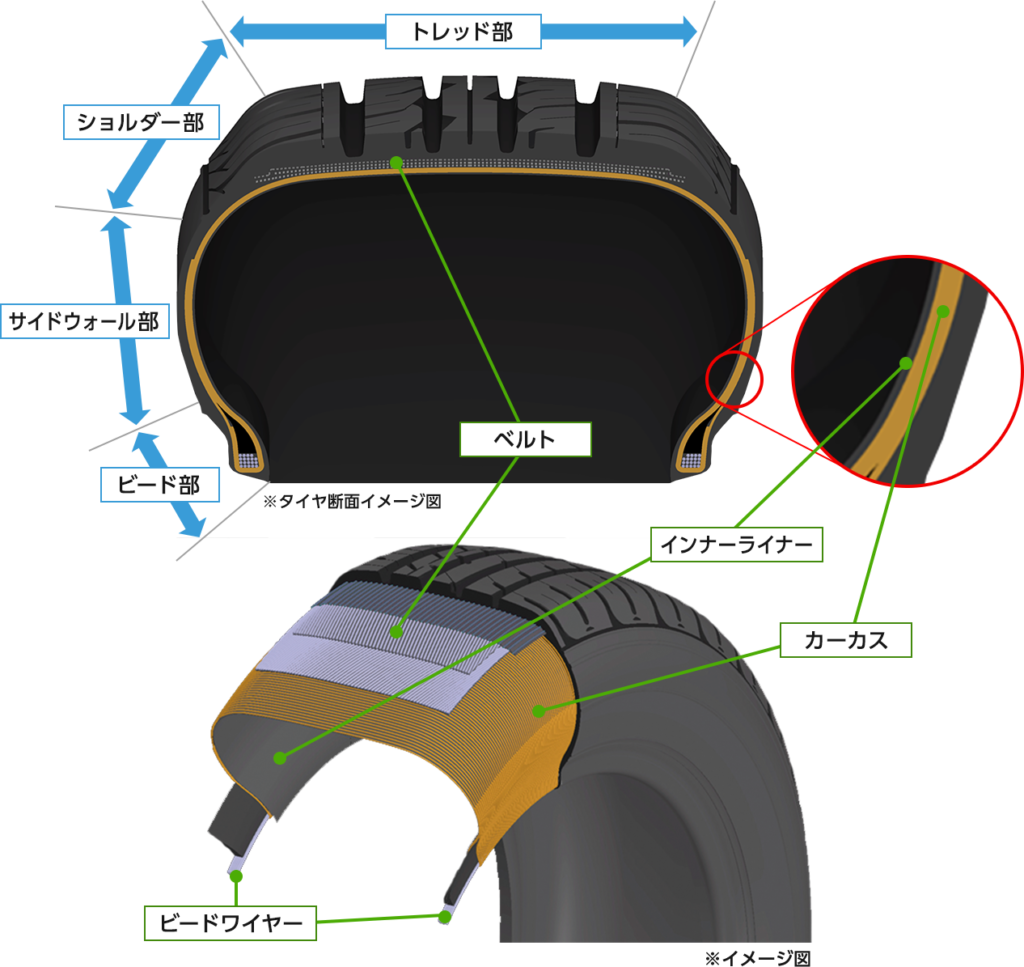

タイヤは何でできてるの?

まずはタイヤの基本について押さえていきましょう。

タイヤ本体の素材について

タイヤは単なる「ゴムのかたまり」ではありません。主に以下のような素材が使われています:

- 天然ゴム・合成ゴム:柔軟性・耐久性を担う

- カーボンブラック:紫外線対策・強度強化

- スチールワイヤー:構造を保持する補強材

- 繊維素材(ナイロン・ポリエステルなど):軽量化と補強

- オイル・化学添加剤:性能調整

このようにたくさんの複合素材で構成されているため、通常の可燃・不燃ごみには分類されません。

ホイール部分の扱いについて

ホイール(タイヤを支える金属製の輪部分)は、タイヤとは別パーツとして扱われることが多く、金属ごみや粗大ごみとして自治体で回収してくれる場合もあります。

一方で、タイヤとホイールが接合されたままの状態では回収不可とされる自治体が多く、その場合はカー用品店や整備業者に依頼するのが確実です。

タイヤは粗大ごみ?切れば燃えるごみ?

粗大ごみに出せるの?

多くの自治体では、タイヤは粗大ごみとしても収集対象外です。

理由は以下の通り

- サイズや重量の規定に適合しないことが多い

- 焼却施設や中間処理施設での処理が困難

- そもそもリサイクルや適正処理が求められる品目であるため

一部の自治体では例外的に粗大ごみとして受け入れている場合もありますが、その場合もホイールの有無や回収場所の指定など、条件が設けられていることが一般的です。

切って燃えるごみにすればいい?

小さく解体すれば燃えるゴミに出せるんじゃ!?

こう考えたくなる気持ちもわかりますが、これもNGです。

ナイフなどで物理的に小さくして袋に入れたとしても、燃えるごみとして処理することはできません。

その理由は

- 内部にスチールワイヤーが含まれ、切断が危険

- 燃焼時に有害物質が発生する可能性がある

- 焼却炉にダメージを与えるリスクがある

つまり、「サイズが小さければ大丈夫」という考えは通用しません。

タイヤは家庭ごみの枠には収まらない、特殊な廃棄物なのです。

タイヤの正しい処分方法

タイヤは自治体で回収されないため、以下のような専門ルートを使って処分する必要があります。

カー用品店(例:オートバックス、イエローハットなど)

タイヤ交換の際に、有料で古いタイヤを引き取ってもらうのが一般的です。

店舗によって金額は異なりますが、1本あたり500〜1,000円程度が目安です。

ホイール付きのタイヤも回収対象になるケースが多いです。

自動車整備工場・ディーラー

車検や点検などのタイミングで、不要なタイヤの処分を一緒に依頼できます。

整備料金に処分費が含まれている場合もあるため、事前確認がおすすめです。

大手のメーカー系ディーラーでも対応しているケースがあります。

バイクショップ(バイク用タイヤの場合)

バイクのタイヤも、カー用品店と同様に交換時に回収してもらえます。

とくにバイク専門店では、適切な処理ルートを確保しているため安心です。

不用品回収サービス・リサイクル業者

「くらしのマーケット」「ジモティー」などで探せば、タイヤ単体の引き取りに対応した業者も見つかります。

自宅まで来てくれるのは便利ですが、料金相場は1本あたり1,000〜2,000円と高めになる傾向があります。

バイクのタイヤも同じ?

バイクのタイヤも、基本的には自動車用と同じ扱いです。

- 自治体では収集しない

- バイクショップ・整備店・販売店などで有料回収が一般的

- 相場は1本あたり500〜1,000円

大量に廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者への相談も検討されますが、個人での利用は不可の場合もあります。

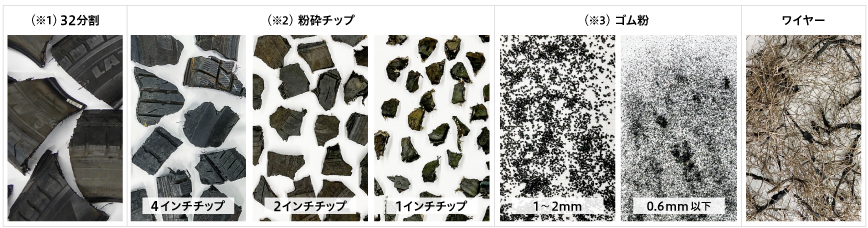

タイヤはリサイクルできる?

日本では、廃タイヤの約90%がリサイクルまたは熱回収に活用されています。(出典:日本自動車タイヤ協会(https://www.jatma.or.jp))

主なリサイクル用途

- セメント工場での燃料(RPF=固形燃料)

- 高温で安定して燃焼するため、化石燃料の代替として活用されています。

- ゴムチップ化し、再利用製品に加工

- ゴムマット(遊具下の安全マットなど)

- アスファルト舗装材

- 防音・防振材

- リトレッドタイヤ(再生タイヤ)として再利用

- トラック・バスなどの大型車両向けに、摩耗した部分のみを再加工して使用します。

- 海外輸出

- 使用可能な中古タイヤとして途上国で再利用されたり、現地でチップ化されたりします。

タイヤは資源

つまり、タイヤは捨てれば「ただのごみ」ですが、適切に処理すれば「社会インフラや製品の素材として活きる資源」となるのです。

廃棄せずにリサイクルへ回すことが、循環型社会をつくる第一歩です。

タイヤを放置するとどうなる?火災・環境リスクまとめ

タイヤをそのまま放置しておくことには、大きなリスクが伴います。

タイヤ火災の危険性

タイヤは燃えやすく、いったん火がつくと高温で長時間燃焼し続けるという特性があります。

内部に含まれる炭化水素・オイル・カーボンブラックなどが燃焼を助け、以下のような有害物質を発生させます。

- 黒煙(粒子状物質 PM)

- ダイオキシン類

- 揮発性有機化合物(VOC)

最近でも廃タイヤが燃える大規模な火災が発生する事例が見られています。

倉庫と大量の廃タイヤ焼く火事 一時、停電も 廃タイヤは業者が放置 地主「この後どうすれば」2023年9月30日(土) 11時50分

MBS長野放送

放置タイヤの環境リスク

火災の他にも廃タイヤには様々なリスクが付随します。

- 雨水が溜まり、蚊(ボウフラ)の発生源になる

- 景観や衛生状態の悪化につながる

- 不法投棄の温床となりやすい

- 火災の引き金になりうる

タイヤは自然分解されることがなく、長期間にわたり環境負荷を与え続ける存在です。

「そのうち捨てよう」と放置せず、早めに正しい処分を行うことが大切です。

タイヤの処分には許可が必要:業者選びで失敗しないために

廃タイヤの処分は、実は法律に基づくルールがあります。

とくに業者に依頼する場合は、以下の点に注意が必要です。

廃タイヤは「産業廃棄物」扱い

廃タイヤは、廃棄物処理法の分類では「産業廃棄物」に該当します。

そのため、事業者が処分する場合は、以下のいずれかの許可を得た業者でなければ対応できません。

- 産業廃棄物収集運搬業

- 産業廃棄物処分業

個人利用者がカー用品店などを通じて処分する場合は、こうした許可の有無を直接確認する必要はありません。

多くの店舗では、法令に準拠した提携業者を利用しているため、通常は安心して利用できます。

悪質な「タイヤ回収業者」に注意

タイヤ処分をうたう悪質業者のトラブルも少なくありません。

以下のような特徴がある場合は、依頼を避けましょう。

- 「無料回収」と謳いながら、後から高額請求される

- 処分の証明書や領収書を出さない

- 許可区域外で街中を巡回して営業している

こうした業者に引き渡してしまうと、適切な処理が行われず、環境汚染や不法投棄に加担してしまうリスクがあります。

安心して依頼するためのポイント

自分自身や家族を守るためにも、以下のポイントを事前に確認しておきましょう。

- 「処分先は許可業者ですか?」と聞いてみる

- 処理証明書や領収書がもらえるか

- 料金が事前に明示されているか

- 店舗名で検索し、口コミや評判をチェック

失敗しない業者選びのコツ

なるべく以下のような信頼できる業者・店舗を選ぶと安心です。

- 全国展開のカー用品店(オートバックス、イエローハットなど)

- 地元で長年営業している整備工場・バイク店

- 自治体が認可している粗大ごみ収集連携業者(自治体HPに記載あり)

安心できる処分ルートを選ぶことで、自分のタイヤが不法投棄されるような事態を未然に防げます。

まとめ|タイヤの捨てかたに“正解”があります

タイヤは家庭ごみや粗大ごみでは出せず、適切な処分が必要です。

もっとも安全で確実な方法は、カー用品店や整備業者に引き取ってもらうことです。

放置すれば火災や環境リスクにつながりますが、正しく処理すれば約90%がリサイクルされ、資源として再利用されます。

信頼できる業者に依頼して、早めに対応しましょう。

関連記事

sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。