【食器(陶磁器)の捨てかた】意外と知らない食器のリサイクル

私たちの日常生活に欠かせない食器。食卓を彩る色や形、用途ごとについたくさん所有してしまいがちです。

一方で、引越しや断捨離のとき、または割れてしまった食器類の処分について悩むこともあるのではないでしょうか。

この記事では、お皿や茶碗といった食器・陶磁器を捨てる際の適切なゴミ出しの方法と、よりサステナブルな捨てかたおよび製品・取り組みについてご紹介します。

自治体のごみ収集に出す際の処理方法と注意点

基本は不燃ごみ:包んで捨てましょう

陶磁器は一般的に「不燃ごみ」「燃えないごみ」に分類されます。

粘土を焼き固めて作られた物なので当然と言えば当然な気もしますが、じつは自治体によっては少量であれば可燃ゴミとして扱うところもあるようです。

そのため、まずはお住まいの地域のゴミ分別ルールを確認しましょう。

また、割れたり欠けたりした陶磁器は、怪我の原因にもなるため新聞紙などで包んで「割れモノ」表記をしてから捨てることが推奨されています。

大きなものは粗大ゴミになることも

大きな陶磁器は粗大ゴミとして扱われることがあります。

観賞用の大きなお皿や花瓶なんかが対象となることがあるようです。

粗大ゴミとするべき条件は大きさが30cm以上、50cm以上、指定ゴミ袋に入らない場合などそれぞれの自治体で決まっているので、お住まいの地域のルールを調べてみてください。

粗大ゴミに出す場合は、事前に申し込みのうえ自治体指定のシールをコンビニ等で購入し、指定日に指定場所に置いておけば回収してもらえます。

これらのデメリットもあり面倒と思う気持ちはわかりますが、まずはルールに従って捨てるということが大前提です。

捨てられた食器類はどうなる?

ところで、不燃ゴミとして捨てられた食器類はその後どうなるのでしょうか?

陶磁器を不燃ゴミとして処分した後の処理方法は自治体によって異なる場合がありますが、一般的な流れとしては以下のようになります。

- 破砕

- 不燃ゴミはまず細かく砕かれて容積を小さくします。

- 選別

- 選別機などによって砕かれた不燃ゴミから鉄やアルミニウムなどの資源物が回収されます。

- 埋立処分

- 回収されなかった不燃物は、最終処分場に運搬され埋立処分されます

ゴミとして捨てられた陶磁器類はそのほとんどが埋め立て処理されるようです。

土を焼いて作った陶磁器が埋め立てられて土に還るというのは自然な感じもしますが、そう簡単な話でもありません。

陶磁器は土には還らない

陶磁器は確かに土や粘土から作られますが、一度高温で焼成されるとその構造が変化し、自然に分解されにくい状態になるそうです。

焼成によって陶磁器は硬化し耐水性や耐久性が高まりますが、これは同時に自然環境に戻ることが難しくなることを意味します。

その結果、廃棄された陶磁器は自然分解されることなく長期間地中に残ります。

埋め立てられた陶磁器は土に還ることはなく、埋め立て地の容量を圧迫する一因となるのです。

土から造られた陶磁器も、自然に土には還らないということが意外でした。

ですが、新たな陶磁器の原料としてリサイクルや再利用の取り組みが進められています。

以降で、私たちも協力できる陶磁器のリサイクルの取り組みを紹介していきますので、ぜひお読みください。

食器(陶磁器)回収・リサイクルの取り組み

ゴミとして捨てられた陶磁器の食器類はそのほとんどが埋め立て処分されるという現状に対し、割れたり古くなった陶磁器を再利用して新しい食器を作るという取り組みが幾つかありました。

あまり事例は多くなく、誰でも取り組めるという訳ではなさそうですが、場所やタイミングの合う方は、ぜひ参加・協力してみてください。

以下はその代表的なサービスです。

グリーンライフ21プロジェクト(GL21)

グリーンライフ21は、美濃焼きの産地である岐阜県東濃西部の企業や研究機関を中心に立ち上がったプロジェクトです。

使用済みの陶磁器を再利用し新しい食器へと生まれ変わらせるという理念のもと、自然環境への負荷を抑えたものづくりを目指し運営されています。

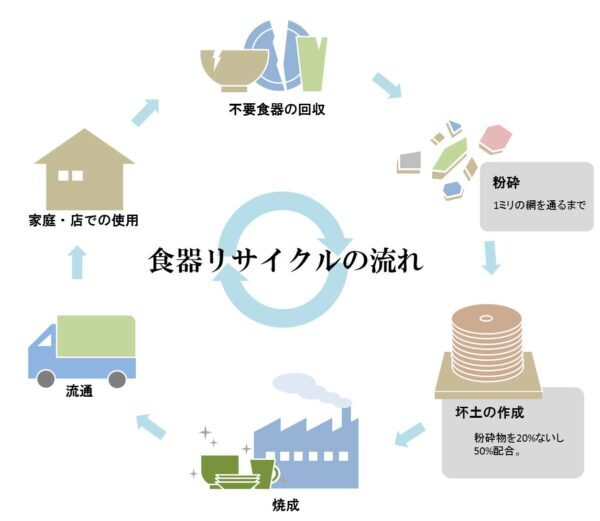

家庭や飲食店から陶磁器を回収し、粉砕処理したあと、新しい食器の原料として20%〜50%混ぜ込まれ、再度焼成されて新しい食器「Re:食器」へと生まれ変わります。

このプロジェクトは、大量生産・大量消費・大量廃棄のサイクルを断ち、陶磁器リサイクルの新しいモデルを提供することで、持続可能な社会へ貢献するという素晴らしい取り組みです。

全国各地の自治体やNPO、市民団体、企業などが参加しており、現在、全国に約40ケ所で使用済み陶磁食器の回収が行われており、自治体の行政回収も20ケ所ほどあるようです。

HPによると、食器類の回収は不定期で現在は「回収予定なし」とのことですが、もしタイミングが合い、お近くに回収場所があるという場合には、持ち込みを検討してみてください。

八王子市、町田市、多摩市の方は、エコにこセンター(多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンター)で回収を受けて受けているようです。下記HPをご確認ください。

もったいない食器市:奈良県生駒市

もったいない陶器市は、奈良県生駒市で行われている、地域コミュニティ主導のリサイクルイベントです。

この市場では、市民が不要になった陶磁器を持ち寄り他の市民が無料で5点まで持ち帰ることができます。

リサイクルではなく、まだ使える食器類を無料でリユースするという取り組みですが、不要となった食器を無料の回収ボックスに入れておけば、必要としてくれる人の手に渡りまた食卓を彩ることができるという、素晴らしい取り組みです。

こちらも対象者は生駒市在住の方のみと制限はありますが、同様の取り組みは各地で行われていますので、興味のある方は地元自治体のHP等を確認してみてください。

陶磁器・ガラス製食器の回収:奈良県奈良市

こちらも奈良県の取り組みで、奈良市でも自治体主導で陶磁器類の回収を行なっています。

奈良市総合福祉センターに設置された回収ボックスに、家庭で不要になった陶磁器製及びガラス製の食器類を持ち込むことができます。

回収された食器類は、イベントで配布されたりリサイクル資源として有効利用されるようです。

奈良市の回収では、割れて使えなくなったものでもOKとのことなので、とりあえず手放したいし、どうせなら何かの役に立って欲しいという思いにも応えてくれそうです。

調べてみると、陶磁器類の回収・リサイクルにはあまり選択肢がないということがわかりました。

それだけ難しい(コスパが悪い)ということなのでしょう。

結果的に、陶磁器の大半は埋め立て処分されているということなのだと思います。

であれば「自然に優しいものを買う」「できるだけ捨てずに長く使う」というのが最善の選択でしょう。

ブランド食器は買取も選択肢

思い入れのある食器や、まだ使えるものをそのまま捨ててしまうのは、少し気が引けるものです。

引越しや片付けなどのタイミングで見直す機会があれば、「捨てる」以外の選択肢を考えてみるのもよいかもしれません。

状態によっては、専門サービスにまとめて相談できる方法もあります。

もう使っていないけれど、処分するのはもったいない──

そんなときは、まとめて相談できる買取サービスを利用するのもひとつの方法です。

・大量でも安心、梱包不要の出張対応

・査定・出張費無料、気軽に相談可能

まとめ

今回の記事では、食器・陶磁器の捨てかたと、サステナブルな製品・取り組みについて紹介しました。

基本は自治体のルールに従って適切に処理することが大前提ですが、リサイクルやサステナブルな商品の選択を通じて、少なからず自然環境に貢献する手段もあります。

私たちの日々の小さな行動から業界や環境に大きな影響を与えることになるので、より良い選択をできるようになりましょう。

関連記事

sutekatainfo.comでは、家庭で迷いがちな“捨てかた”を入口に、ルールや背景・意味を紐解き、納得感を持って行動できる情報をお届けしていきます。